关键词 |

金山汪野亭瓷板画,汪野亭瓷板画私下交易,汪野亭瓷板画私下交易,汪野亭瓷板画鉴定方法 |

面向地区 |

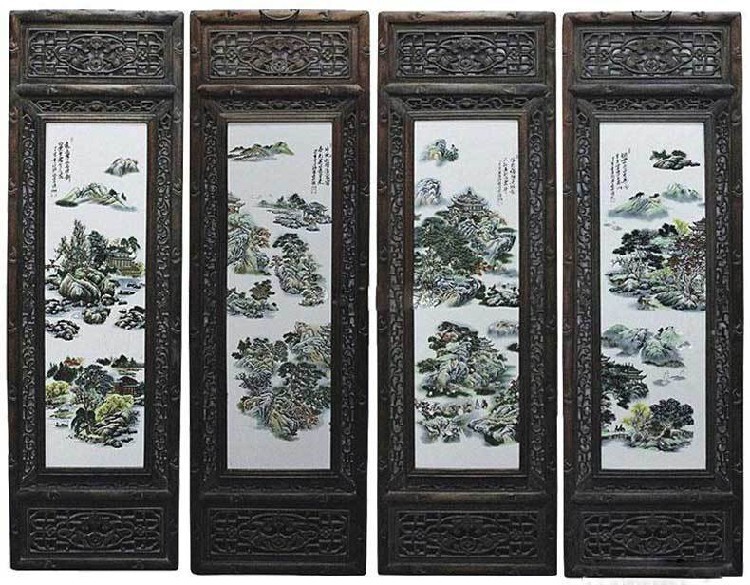

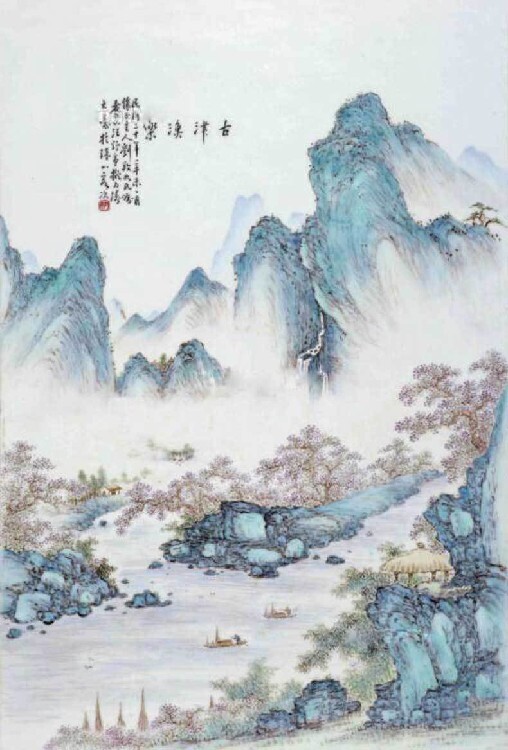

“八友”中人,各具所长,无不有着鲜明到的艺术个性,正如汪野亭,就以其超凡脱俗的山水瓷绘艺术在“八友”中树一帜,古今。其以古为宗、以文入境,将传统国画山水的文人神韵融入到了瓷绘艺术之中,了瓷绘山水全新的艺术境界。其瓷绘作品构图意境深远,设色淡雅清幽自成一家,既不同于古彩的单调、艳俗,又比浅绛彩更富于表现力,以景传情,尽显文人风骨。

汪野亭(1884~1942年)为民国时期景德镇“珠山八友”之一。名平,字元鉴,号平山、平生、老平、传芳居士,亦号平山草堂主人,斋名平山草堂,江西乐平人。1906年在鄱阳就读于江西省立窑业学堂,25岁完成学业后至景德镇从事绘瓷。后改学山水,初仿清初“四王”,继而学石涛。以大绿、水绿或雪白罩填,为粉彩青绿山水。汪氏早期瓷画亦受程门一派浅绛山水的影响,在博采众长的基础上,汪野亭的山水以工笔转向写意,主张“以形写意”,逐渐形成其山水瓷画的鲜明个性,笔力爽劲,设色幽淡明润,意境清雅隽永。尤其他晚年的作品,笔疏意旷,形象洗练,具有简洁空灵之美,给人一种心旷神怡、意味深长的艺术美感。

他们相约每月望月,开会一次,有“花好、月圆、人寿”之意,雅称“月圆会”。八友之画各有特色,这一点在王大凡的《“珠山八友”雅集图》的题诗中明显可见,“道义相交信有因,珠山结社志图新;翎毛山水梅兼竹,花卉鱼虫兽与人;画法惟宗南北派,作风不让东西邻;聊将此幅留鸿爪,只当吾济自写真。”

古代制作陶瓷以手捏成型、模印成型和淘车成型为主,为此琢器和圆器较多。秦汉时期出现的红掏围屋、猪圈、掏仓等是中国陶瓷史上早具有板面黏结形式的琢器。唐宋时期,瓷枕的制作体现了陶瓷生产中板面黏结制作工艺的完善和进步。从陶瓷生产工艺来看,以板面黏结制作而成的陶瓷成型难度高,烧造也易变形。瓷板的制作是在琢器生产工艺上逐渐形成的,它经过了一个演化和发展的过程,并与瓷砖、墓志、镶器的制作密切相关,有一定的渊源关系。

至清代康熙年间,景德镇又出现了空心状的瓷砖,砖面长宽各约20厘米,厚约5厘米,中间由瓷条撑住,形如扁方盒,正反两面加彩,此种空心瓷砖以五彩纹饰多,也有青花、斗彩,瓷砖用于镶嵌在木制床的三面围栏上。如首都博物馆藏《五彩人物花鸟瓷砖》整套共9块,以圆形瓷砖为中心,对称排列,两侧方形瓷砖正面绘历史人物故事,反面绘春桃、夏莲、秋菊、冬梅等四季花鸟图案。画工,色彩丰富,是一套难得的康熙五彩佳作。这种用于制床三面围栏上的瓷砖,画面内容有“郭子仪子媚满朝”、“琴棋书画十八学士”等。至雍正朝此类方形瓷砖的烧制技术又有提高。由于方砖有一定的高度,因此是竖立在匣钵中烧成的,其形制更大,厚度更宽。

至清代镶器类造型已越来越多,且流行一时。典型的造型是康熙时期的天圆地方瓶,此造型撇口,长颈,肩微圆,长直方体,上大下小略有变化,瓶体四面平整,显示出清代镶器制作的高水平。方瓶四面以以青花、五彩作画,这类方瓶有的是两面作画,两面题字;有的是四面作画,颈肩处画纹饰,每面都是一幅形式完整的单瓷板画,内容以泛舟赤壁、访友问句、渔樵耕读为多。从《青花山水人物方瓶》可看出当时镶器的画面文人画韵味十足,很有书卷气。雍正时期方形器的制作以笔筒为多,如《粉彩山水人物斜方笔筒》呈平行四边体形,两面三刀侧面以仿木纹釉作边框,框内微下凹,以单幅瓷画装饰,一面绘书生童子赶考图,另一面绘墨彩山水。该笔筒完全是由两幅单的瓷板画来作器物装饰的。